Источник: (извлечение)

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

И.В. ДОЛЖЕНКО

«ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ РУССКИХ КРЕСТЬЯН ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ

(КОНЕЦ XIX– начало XXвв.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АРМЯНСКОЙ ССР

ЕРЕВАН 1985

180 стр. Тираж – 1 500 экз.

ГЛАВА I

ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ РУССКОГО

НАСЕЛЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ

С 1801 г. началось присоединение Восточной Армении к Российской империи, завершившееся в 1828 г. Вхождение части Армении в состав России было актом большого прогрессивного значения. Оно избавило армянский народ от угрозы физического истребления, от опустошительных вторжений иноземных захватчиков и объективно гарантировало армянскому народу его дальнейшее развитие1. По сравнению с Персией и Турцией Россия находилась на более высоком уровне социально-экономического и культурного развития, и, войдя в состав Российской империи, Восточная Армения была включена в орбиту более развитых экономических отношений, что создавало благоприятные условия для роста ее сельского хозяйства, торговли, ремесел, промышленности. Ф. Энгельс справедливо указывал в одном из писем К. Марксу, что «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку»2.

Однако если в первой трети XIXв. в политике царизма по отношению к Закавказью, в частности к Восточной Армении, преобладало внешнеполитическое направление, то после присоединения этого региона к России в кругах царской администрации сложился определенный взгляд на экономическое значение нового региона, заключавшийся в превращении этого района в рынок для российского торгового капитала и источник сырья для развивающейся российской промышленности. Это и обусловило то, что «экономическое «завоевание» его Россией совершилось гораздо позднее, чем политическое,— писал В. И. Ленин,—а вполне это экономическое завоевание не закончено и поныне»3. Говоря о значении окраин в развитии капитализма в России, В. И. Ленин рассматривал Кавказ в целом как «колонию» России в «экономическом смысле». Он в этой связи отмечал, что «юг и юго-восток Европейской России, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат как бы колониями русского "капитализма и обеспечивают ему громадное развитие не только вглубь, но и вширь»4.

Присоединение Восточной Армении поставило перед царским правительством ряд задач политического, социального и экономического характера. В соответствии с внешнеполитическими и экономическими целями царское правительство создало в Восточной Армении целую сеть военно-полицейских, административно-судебных и хозяйственных учреждений, посредством которой новый регион был включен в политическую и административную систему Российской империи5. Важное место занимал вопрос об упрочении своего положения во вновь присоединенном районе. Решение этого вопроса царское правительство видело и в привлечении в этот край русского населения.

Появление русских в пределах Восточной Армении пережило несколько этапов. Первый этап отражал особенности политики царского правительства в Закавказье, в частности в Восточной Армении, и был связан с соображениями военно-стратегического порядка. Второй этап, в результате которого произошло увеличение сельского русского населения Восточной Армении, был обусловлен как задачами внутренней жизни страны, так и экономическим значением нового региона.

Аналогичная картина наблюдалась при освоении других окраин России, например, Северного Кавказа, Средней Азии и Казахстана, где первые потоки в переселенческом движении состояли из казаков, военных поселян6.

1. ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Первые шаги в переселении русских в Закавказье были сделаны еще до окончательного присоединения Восточной Армении к России. В 1816 г. было принято решение о создании постоянных штаб-квартир в местах стратегического значения, а при них «образовать роты женатых солдат, которые вели бы, развивали и последовательно улучшали полковое хозяйство»7. Власти рассчитывали, несомненно, что этот указ будет способствовать привлечению во вновь присоединенные районы семей солдат, а, следовательно, и увеличению русского населения, которое, принося свои хозяйственные навыки на новые места поселения, тем самым будет способствовать более быстрому вовлечению этого региона в экономическую систему Российской империи. Однако реализация этого указа в жизнь не принесла желаемых результатов, поскольку число таких штаб-квартир было незначительно и не могло повлиять на создание большого массива русского населения. К тому же многие военные чины, выйдя в отставку, стремились вернуться на родину8.

После присоединения Восточной Армении царские власти вновь обратились к идее создания военных поселений в Закавказье, что явилось частью общей политики царизма по обеспечению безопасности вновь присоединенных областей. Основывая военные поселения в Закавказье, правительство преследовало цель увеличить число русских поселенцев, способствовать развитию сельского хозяйства, торговли и промышленности края и «положить, наконец, прочное основание к сближению с племенами, до сего нам чуждыми» (указ от 10 октября 1838 г.)9.

Военные поселения явились особой формой организации и содержания армии, при которой солдаты должны были сочетать военную службу с крестьянскими работами, т. е. военные поселенцы должны были нести военную службу, содержать себя своим земледельческим трудом, а также добывать нужный для армии фураж.

Военные поселения создавались за счет женатых я отставных солдат, которые обеспечивались всем необходимым для несения военной службы.

В течение полутора лет всем поселенцам, включая и детей, выдавали от казны пособие в виде провианта. Кроме обеспечения военных поселенцев продовольствием, ружьями, порохом, свинцом, каждой семье для покупки волов, земледельческих орудий, семян отпускалось единовременно 160 руб.10

В Закавказье каждому хозяйству военных поселенцев выделяли 15 дес. пахотной земли11. Г. Бунятов приводит следующие сведения об образовании военных поселений в Закавказье: «...из всех женатых рекрутов 89-го набора и женатых солдат в Закавказском крае сформированы были женатые роты при полках. Рекрутские жены стали прибывать на казенный счет в полковые штаб-квартиры. Женатым солдатам давались от казны казенная одежда—серый кафтан с инициалами «В. П.» (военный поселянин), пакет, подсумок, ружье и патроны, причем отводились им огородные и сенокосные места»12.

Так возникли русские поселения в Армении - Джелал-оглы русские (ныне Степанаван), Гергеры русские (с. Пушкино), Новопокровка (с. Куйбышево) и отчасти Привольное. Последнее было основано частично за счет отставных нижних чинов, частично за счет крестьян-переселенцев из центральных губерний России. В начале 1860-х гг. отставные солдаты с семьями поселились также в с. Новоалександровка13 (ныне с. Максим Горький). Подтверждение этому находим у А. Д. Ерицова: «Из шести русских казенных селений в Лори Гергеры русские и Джелал-оглы русские расположены при штаб-квартирах и состоят из женатых нижних чинов, число коих благодаря благоприятным условиям местоположения и значительности наделов в последние двенадцать лет более чем удвоилось прибывшими извне новыми служилыми солдатами. Селения Привольное и более позднего происхождения Новоалександровка состоят частью из переселенцев из внутренних губерний, частью же—из отставных нижних чинов, постоянно прибывающих»14.

Таким образом, большинство русских поселений, расположенных на севере Восточной Армении, были основаны либо полностью военными поселенцами (Джелал-оглы русские, Гергеры русские, Новопокровка), либо отставными нижними чинами и крестьянами православного вероисповедания из внутренних губерний России (Привольное, Новоалександровка).

Первые жители военных поселений были родом из Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Полтавской, Пензенской, Московской и Харьковской губерний15.

Кроме русских, в военных поселениях Закавказья, в том числе и Восточной Армении, осела часть казаков и государственных крестьян украинского происхождения. Появление их было законодательно оформлено рядом указов, первые из которых относились к началу 1830-х годов16. Действие их было направлено на увеличение численности, военных поселений за счет казаков, однодворцев, отставных казаков и казенных крестьян с Украины. Эти же цели преследовали и указы 1850-х годов о переселении казаков с семьями из Полтавской, Черниговской, Харьковской губерний17, часть которых была поселена в с. Боржоми Горийского уезда Тифлисской губернии, откуда в 1858 г. 26 семей переселились в Восточную Армению, основав с. Николаевка (ныне с. Кирово)18.

Военные поселения возникали возле штаб-квартир полков. Из описания общего вида военные поселения в Закавказье предстают «прекрасно обстроенными, с густо разросшимися старыми садами, с хорошо вымощенными и содержащимися в порядке улицами. Среди такой штаб-квартиры красуется обыкновенно полковая церковь, близ нее дом командира полка, полковые службы, лазарет, мастерские, школа, клуб, иногда и театр; солдаты помещаются в казармах, выстроенных длинными флигелями, женатые же живут в отдельных домиках»19. Отставные солдаты с семьями основывали слободки около штаб-квартир20.

В течение всего года военные поселенцы проходили военное обучение. Жизнь поселенцев подчинялась суровому режиму и подвергалась строгой регламентации. Жилища и другие постройки возводились в таких поселениях по единому плану, за чем строго следило начальство21. Даже браки заключались по предписанию начальства22. За малейший проступок поселенцы подвергались жестоким наказаниям. Наказание розгами было обычным явлением23. В отдельных случаях за недостойное поведение лишали звания военных поселенцев и отправляли на службу в линейные батальоны24. Детей военных поселенцев зачисляли в кантонисты с семилетнего возраста. Они, получая от казны провиант и одежду, обучались военным приемам, маршировке. С 18-летнего возраста их переводили в резервные части, а по достижении двадцати лет—на службу в полки Кавказской армии. Сыновья военных поселенцев, рожденные до поступления их отцов на службу, по достижении двадцати лет зачислялись в военные поселенцы25.

Занятия муштрой, несение караулов, выполнение различных строительных работ не оставляли военным поселенцам времени для ведения своих хозяйств, что самым неблагоприятным образом сказывалось на их экономической состоятельности.

Военный поселенец не являлся распорядителем продукта, который он получал со своего надела: половину он обязан был отдавать в «запасный магазин». Крестьянам, переведенным на положение военных поселенцев, запрещалось торговать. Они не могли отлучаться в город по хозяйственным делам и теряли право самостоятельно распоряжаться своим хозяйством. Значительные расходы на военные поселения, которые несло государство, себя не оправдывали. Поэтому после 1848 г. новые военные поселения в Закавказье уже не возникали26. «Многолетний опыт доказал,— писал кавказский наместник князь А. И. Барятинский,— что поселения эти не выполняют цели их учреждения, что некоторые из них по неплодородию земли, первоначально для них отведенной, не могут вовсе оставаться на своем месте и что вообще управление ими лишь отягощает военное ведомство»27.

В 1851 г. военные поселения Восточной Армении— Джелал-оглы, Гергеры, Привольное—были переданы в ведение Министерства государственных имуществ. С переходом в гражданское ведомство военные поселенцы, служившие в войсках, приравнивались в правах к отставным нижним чинам, а остальные поселенцы—к сельским обывателям28.

Таким образом, в результате определенного курса правительственной политики, в основе которого лежали соображения военно-стратегического характера, в первой половине XIXв. на севере Восточной Армении сложился целый ряд русских поселений, многие из которых были основаны как военные. Это обстоятельство, несомненно, сыграло определенную роль в стратегическом укреплении русских войск в новом регионе. Однако в социально-экономической жизни Восточной Армении значение этих поселений в силу ряда причин было до вольно ограниченным.

2. СЕКТАНТСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Для выяснения причин, побудивших крестьян к переселению на далекие окраины Российской империи, необходимо рассмотреть положение крестьянства во внутренних губерниях России в первой половине XIXв., откуда преимущественно шло это переселение.

Кризис крепостной системы в России в первой половине XIXв. прежде всего, отразился на крестьянских хозяйствах. С 1820-х годов наблюдается процесс резкого ухудшения экономического состояния хозяйств барщинных крестьян. Уровень крестьянского сельскохозяйственного производства постоянно падал, что выразилось в заметном сокращении наделов (примерно на 1/3) и количества скота. Примерно к 1830-м годам состояние хозяйства крестьянина в целом уже не было способно не только к расширенному, но и простому воспроизводству29. В Тамбовской губернии крестьяне работали на барщине даже в церковные праздники, «крестьянские поля оставались почти необработанными, и крестьяне вынуждены были есть лебеду и ходить по миру»30.

Экономическое притеснение помещиками крестьян вынуждало их покидать родные места. Так, с середины 1830-х годов начались побеги помещичьих крестьян из имения Нарышкина в Камышинском и Балашовском уездах Саратовской губернии на Кавказскую линию с целью записаться в линейные казаки. По словам крестьян, причиной побегов явились высокий оброк (по 60 руб. с души) и тяжесть помещичьих работ31.

Положение крепостных крестьян, плативших помещику денежный оброк, было менее тяжелым, но и оно было незавидным: учитывая, развитие промыслов и торговли, помещики непрерывно повышали размеры оброчной повинности.

Удельные крестьяне имели большие земельные наделы, чем помещичьи, и состояли на оброке, но здесь также неуклонно происходил процесс частичного обезземеливання мелких производителей, а денежные оброки становились все выше и непосильнее. С конца XVIIIв. до введения поземельного оброка в 1830 г. подушный оброк увеличился с 3 руб. в 1796 г. до 10 руб. в 1824 г. Подушная подать в это же время увеличилась с 1 руб. до 3 руб.32

Указом от 24 января 1830 г. изменялась система податного обложения удельных крестьян: подушный оброк заменялся поземельным сбором. В связи с введением поземельного сбора уменьшилось количество отводимой крестьянам земли, так называемых «коренных участков», и увеличение суммы оброка главным образом за счет «запасных», «излишних» участков земли, отрезанных от крестьянских наделов, которые крестьяне затем вынуждены были брать за дополнительную плату. В связи с введением поземельного сбора происходили массовые волнения удельных крестьян в ряде губерний—в Саратовской, Оренбургской, Вятской и др.13 Экономическое положение государственных крестьян, которые составляли около половины всех земледельцев России, было относительно менее тяжелым, чем положение помещичьих н удельных: средние душевые наделы у них были несколько выше, а размеры оброка, падавшие на ревизскую душу, значительно ниже, чем в поместьях частных владельцев. Однако здесь также господствовала система феодальной эксплуатации, которая никак не способствовала хозяйственному подъему деревни. Помимо государственной подушной подати и феодального оброка казне, существовали разнообразные натуральные повинности, общественная запашка. Под общественную запашку отводилось земли с каждой ревизской души в многоземельных селениях по 1/16 дес. в каждом поле, а в малоземельных—по 1/32 дес.34 Государственные крестьяне страдали от растущего малоземелья." В конце XVIII—начале XIXвв. в центральной России усилился процесс присвоения и захвата помещиками казенных земель, что резко ухудшило материальное положение государственных крестьян35. В 1829 г. специальным законом государственные крестьяне Симбирской губернии были переведены в удельное ведомство в обмен на удельных крестьян менее доходных имений, расположенных в других губерниях. Правительство предполагало распространить эту меру на всей территории страны. Перспектива перехода государственных крестьян в удельные взволновала крестьянское население Поволжья. Введение нового порядка взимания денежных сборов, указания строить запасные хлебные магазины, производить посадки картофеля и другие распоряжения казны рассматривались крестьянами как доказательство продажи их в удел частным владельцам. В середине 1830-х годов среди государственных крестьян Поволжья происходили волнения в ожидании возможного перехода их в удельное ведомство.

Незаконные поборы чиновников увеличивали недоимки крестьян. Например, крестьяне с. Нарышкина Чембарского уезда Пензенской губернии неоднократно жаловались губернатору на злоупотребления со стороны волостного головы. В 1830 г. 130 крестьян из 2075 жителей этого селения отказались платить подати и выполнять другие повинности. Чтобы избавиться от рекрутской повинности при очередном рекрутском наборе, эти крестьяне разбежались. В селение были посланы военные силы на усмирение непокорных крестьян36.

Бедность деревни обрекала ее на полное разорение и голод в случае стихийных бедствий. Достаточно было очередного неурожая или массовой эпидемии, чтобы крестьяне были выбиты из хозяйственной колеи и оказывались на грани гибели. Летом 1830 г. в губерниях Нижнего и Среднего Поволжья, а затем и в центральных черноземных районах появились признаки холерной эпидемии. Строгие карантинные меры, сопровождавшиеся вымогательствами и произволом представителей власти, часто также являлись поводом для массовых волнений государственных, удельных и помещичьих крестьян.

Не успели крестьяне оправиться от последствий холерной эпидемии, как их постигло новое стихийное бедствие. В 1832 г. в России началась полоса неурожаев, охватившая многие уезды. Неурожай и сопутствующий ему голод сильнее всего поразили Тамбовскую губернию. «Государственные крестьяне во многих местах не только проели свои семенные запасы, не только потеряли живой инвентарь, но сплошь и рядом должны были ликвидировать свое хозяйство и, заколачивая родные избы, отправляться на поиски первого попавшегося заработка»37.

Увеличение податного оклада в результате реформы П. Киселева, неурожаи 1839—1841 гг. довели крестьян до отчаяния. В различных губерниях происходили волнения в связи с неурожаем. На Тамбовщине возникла серьезная опасность волнений среди государственных крестьян в Моршанском, Усманском, Кирсановском и Борисоглебском уездах.

Тяжелое экономическое положение и социальное бесправие крестьян в 1830—1840-е годы вызывали переселения, а также массовые побеги крестьян на окраины Российской империи, против которых правительство принимало различные меры38.

Причинами переселенческого движения крестьян являлись не только малоземелье и усиление феодальной эксплуатации, но и религиозные гонения, которым подвергались крестьяне-сектанты как со стороны официальной церкви, так и государства. В ряде губерний различные сектанты, особенно молокане, составляли значительный процент крестьян. «Распространение молокан в первой половине XIXв. были огромно,— писал В. Д. Бонч-Бруевич.—Они не только заселили Ставропольскую губернию, не только жили в Крыму, но также жили целыми поселениями в Тамбовской, Воронежской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерниях, переселялись в большом количестве в Сибирь, Закавказье, Среднюю Азию...»39. Правительство и церковь вели активную борьбу с инакомыслящими, и в первой половине XIXв. было издано множество тайных постановлений о преследовании сектантов40. Во время правления Николая Iмолокане были причислены к разряду «особенно вредных сект». Молоканам запрещалось нанимать за себя в рекруты других лиц, а поступающих на военную службу сектантов рекомендовалось отправлять в Закавказский корпус, «дабы прекратить им способы обнаруживать вредные их правила»41. Собираться на молитвенные собрания и совершать свои обряды при бракосочетании, крещении, похоронах молоканам было запрещено42. Сектантам не разрешалось занимать общественные должности, если в обществе имелись православные лица43. Избирать молокан в почетные граждане также запрещалось44. Молоканам крестьянского сословия было запрещено переходить в городское45.

Николай Iпытался раздавить молоканство экономическими санкциями. Сектанты не могли наниматься на работу к православным и нанимать православных. работников для своих хозяйств46. Сильный удар по хозяйству молокан нанес указ, по которому им не разрешалось выдавать паспорта и отлучаться от мест прописки47. Это постановление фактически лишало зажиточных молокан возможности заниматься торговлей. Ущемил он и молоканскую бедноту, прирабатывавшую батрачеством. Указ от 22 мая 1836 г. запрещал молоканам также покупать земли далее 30 верст от мест» их жительства48.

Особенно ожесточилось отношение к сектантам в Саратовской, Воронежской и Тамбовской губерниях, так как в этих губерниях било много удельных земель. В 1835 г. Николай 1 приказал переписать всех руководителей молоканства в Тамбовской губернии для того, чтобы сослать их в Закавказье под строгий надзор полиции. Если обратившиеся в молоканство не сообщали о проповедниках-«совратителях», то из их числа следовало отправлять по 10 человек из губернии в крепостные арестанты49. Но никакими репрессиями царизм не мог положить конец ширившемуся сектантскому движению, которое нередко выражало- антифеодальные настроения в дореформенной деревне.

Действие вышеуказанных законов особенно сильно сказывалось в центральных районах страны и несколько ослаблялось на окраинах Российской империи, куда и начали устремляться молокане.

Начало законодательно оформленному переселению русских сектантов на территорию Закавказья положило постановление правительства от 20 октября 1830 г., которое прекращало водворение духоборов и молокан в Новороссийском крае вследствие усилившегося там малоземелья и разрешало поселение лишь в Закавказье50. Переселению подлежали «раскольники»51, уличенные в распространении своей веры. Их следовало отдавать в солдаты, обращая на службу в Закавказский корпус, а «при неспособности к оной, равно как и женщин, отсылать для .водворения в закавказские провинции». Постановление открывало путь и для добровольного переселения: «Раскольников... из людей казенного ведомства, просящих о переселении к их единомышленникам, водворять впредь в закавказских только провинциях»52.

Вопрос о размещении переселенцев находился и ведении главноуправляющего Закавказским краем, при этом учитывалась необходимость пресечь распространение сектантства. Указ от 13 декабря 1832 г. предписывал селить сектантов в разных местах и в небольшом количестве, «не составляя из них... особой области, дабы они со временем не могли стать вредными»53. Семьям ссыльных переселенцев должно было выдаваться пособие на строительство домов в размере 100 руб. в малолесных районах и 50 руб. в лесных. Сектантам без семей выдавалась лишь половина этой суммы. Прибывавшие в Закавказье по собственному желанию для соединения со своими единоверцами должны были сами заботиться . о средствах к жизни54.

Первоначальным местом поселения русских сектантов в Закавказье явилась Карабахская провинция, куда ссылались духоборы с Дона и молокане из Тамбовской губернии. С 1833 г. последовало разрешение министра внутренних дел о поселении русских в другие районы Закавказья63. Первое сектантское поселение Закавказья (село Базарчай) было основано в 1832—1833 г. на территории Восточной Армении, в Нахичеванском уезде56.

В 1830-е годы появились законы, облегчавшие положение .сектантов в новом районе. Они были даны переселенцам по просьбе закавказской администрации, но мнению которой прежние указы, носившие ограничительный характер, препятствовали вовлечению сектантов в экономическую жизнь региона. Указ от 27 мая 1835 г. разрешал закавказским молоканам, принадлежавшим к крестьянскому сословию, переходить в городское, правда, число городов было ограничено: Нуха, Шемаха, Куба, Шуша, Ленкорань, Ордубад, Нахичевань57

В 1836 г. было разрешено выдавать сектантам паспорта или билеты для уезда на заработки58. В 1837 г. был сделан еще один шаг к увеличению русских в Закавказье - были разрешены переселения субботникам Кавказской области59. Увеличению русского населения нового края способствовал и закон 1838 г., позволявший сектантам свободно собираться и совершать свои обряды

Таким образом, по отношению к сектантам правительство проводило двойственную политику. С одной стороны, ссылая наиболее активных сектантов и разрешая им переселение на окраины Российской империи, царизм и церковь стремились изолировать их от православного населения внутренних губерний России и таким образом пресечь их влияние, с другой—пытаясь привлечь русских в новый край, где они должны были являться опорой в проведении царской политики, правительство создавало им привилегированные условия.

Введение законов, облегчавших положение сектантов в Закавказье, вызвало широкое добровольное переселение молокан в край, и такая мера, как ссылка, вскоре потеряла свое воздействие. Напротив, новые группы молокан стремились в Закавказье, где уже обосновались их единоверцы: «Они стремились туда, делали даже такого рода преступления, за которые назначена ссылка в Кавказский край, как, например, запрещенные сборища на моления, упорство в прекращении их и прочее»61.

Вера крестьян в существование «Нового Иерусалима» явилась причиной того, что молокане в 30—40-е годы снимались с мест и самовольно уходили в Закавказье, где им должна быть дарована воля. «Огромными обозами, - пишет очевидец, - потянулись они из разных губерний на Кавказ; ...молокане шли в новую землю с торжеством и веселием; нередко под открытым небом или во время самого шествия они громогласно пели псалмы и разные духовные песни»62. По пути следования в новые края толпы сектантов оказывали немалое влияние не только на своих единоверцев, но и на православных крестьян.

На новое место поселения крестьяне отправлялись, имея увольнительное свидетельство от общины, разрешение местных властей на переселение и согласие начальства Закавказского края. Переселение разоряло крестьян. Иногда, не получив еще разрешения на переезд, сектанты начинали продавать дома, имущество. Так, в 1832 г. Оренбургская казенная палата разрешила 200 крестьянам Бузулукского и Бугурусланского уездов следовать в Закавказье, но переселение было приостановлено из-за неурожая в Закавказье. «...Молокане во время продолжавшейся переписки в отношении их переселения и в ожидании скорого разрешения распродали свои дома, скот, запасной хлеб и прочее имущество и не занимались прошедшим летом хлебопашеством. Живут уже многие на квартирах и на бивуаках, а иные и в приготовленных ими повозках»63.

Переселенцы шли до мест назначения в течение нескольких месяцев. В путь брали только самое необходимое, укладывали на подводы, усаживали детей, а взрослые большую часть пути проходили пешком. Шли обычно большими партиями. До сих пор в памяти стариков живы слова их дедов, как «на одной лошаденке две-три семьи тащились». В отдельных случаях крестьяне оставались на зимовку по пути следования, не дойдя до места назначения. Например, переселенцы из Оренбуржья (170 чел.) пробыли на зимовке в Саратовской губернии с ноября 1833 г. по начало мая 1834 г. «по случаю холодного времени и неурожаю местности, через которые они должны проходить... затрудняясь далее следовать с семействами своими, в коих малолетние их дети...»64.

Трудности в пути приводили к тому, что в Закавказье переселенцы прибывали совершенно разоренными. «Толпы их добираются обыкновенно до Тифлиса в самом жалком виде. Голодные, оборванные, истощив в пути скудные сбережения, они не имеют средств ни прокормить себя, ни идти дальше. С величайшими усилиями удается только снарядить таких переселенцев на отведенные им места, как начинаются еще большие для них там бедствия от непривычного климата, отсутствия жилья на зиму, неимения средств для продовольствия, ни для обзаведения необходимейшими предметами хозяйства»65. Это высказывание о положении русских переселенцев на Кавказе в 1880-х годах сделано кн. А. М. Дондуковым-Корсаковым спустя примерно 50 лет после появления первых русских в Закавказье. Не трудно представить, насколько тяжело приходилось первым русским переселенцам в Закавказье.

Переселенцы освобождались от взноса денег на обмундирование, жалование и провиант для выставляемых ими рекрутов. Эти деньги должны были вносить общины, в которых молокане числились до водворения в Закавказье66.

Маршрут переселенцев проходил через Ставрополь в города Тифлис и Шемаху (в последний преимущественно доставлялись под конвоем ссыльные сектанты). После проверочных процедур в Тифлисе или Шемахе переселенцы отправлялись на временное квартирование к русским, обосновавшимся здесь ранее «сообразно хозяйственному устройству и запасам продовольствия для людей и скота у оседлых поселян уже имеющихся»57. Первые один-два года им разрешалось жить там и отходить на заработки в пределах Закавказья68. Как правило, крестьяне наделялись землей лишь через несколько лет после прибытия в Восточную Армению. Такое положение, еще больше усугубляло тяжелое положение переселенцев, уже перенесших все тяжести дорожной жизни.

Чтобы упорядочить и придать более организованный характер переселениям, были выработаны новые правила о переселении сектантов из внутренних губерний России в Закавказье, оформленные указом от 14 декабря 1842 г.69 Разрешение на переселение получали семьи, если за ними не числились недоимки по уплате различных повинностей, а в составе семей не было молодых людей 20 и 21 года, состоящих на первых двух рекрутских очередях, и лиц православного вероисповедения. Для сектантов, переселяющихся добровольно в Закавказский край, создавались льготные условия. На новом месте поселения им выдавались денежная ссуда, земледельческие орудия, рабочий скот и др. Были определены земельные нормы: наряду с подушным наделом земли (от 5 до 15 дес. удобной земли на душу) разрешался отвод семейных участков—от 30 до 60 дес. на семью. Для переселенцев устанавливалась льгота от платежа податей и повинностей.

Списки сектантов, получивших разрешение на переезд, необходимо было представлять в Тифлис в конце предшествующего года, т. е. за 4 месяца до наступления удобного времени к отправлению переселенцев из мест прежнего жительства70. Закавказская администрация определяла маршрут следования группы и выделяла места поселения, о чем сообщала в палаты государственных имуществ тех губерний, откуда выселялись сектанты. Ходоки от переселявшихся на место нового жительства не высылались «по отдаленности Закавказья и трудности пути».

Немалое место в данной инструкции занимали меры, направленные на ограничение религиозной активности сектантов на новом месте поселения:

«а) ссылаемых в Закавказский край раскольников по суду... поселять в местах, представляемых менее физических богатств и удобств к жизни,

б) иметь их под строгим надзором, и

в) при образовании обществ из раскольников стараться составлять оные из последователей различных сект, в существе правил между собою несходных, например: с молоканами водворять скопцов, с раскольниками, известными под именем поповщины и беспоповщины, за преступления по делам веры сосланными, заблуждения коих заключаются преимущественно в приверженности к обрядам и наружным предметам верования, селить духоборцев, отвергающих всякие обряды»71.

Большинство русских поселений Восточной Армении располагалось в северных уездах. Возникновение их именно здесь было обусловлено рядом причин, одна из которых заключалась в том, что эти земли почти полностью принадлежали казне. Вопрос о возможности размещения русских переселенцев на помещичьих землях неоднократно обсуждался в высших правительственных кругах. Подобные предложения, выдвигаемые закавказской администрацией, вызывали резкое возражение министра внутренних дел П. Д. Киселева72. Но недостаток казенных земель вынуждал склониться к такому решению, при этом власти обращали внимание на то, чтобы «права переселенцев были ограждены, платеж казенных податей и повинностей обеспечен и определены обязанности их к владельцам»73. Лишь указ 28 мая 1858 г. разрешил водворять на владельческих землях крестьян любого вероисповедения74, хотя уже в 1840-е годы были основаны русские поселения на помещичьих землях с согласия их владельцев в отдельных районах Закавказья. На территории Восточной Армении на частных землях кн. Орбелиани в 1847 г. было образовано с. Воронцовка76. Остальные русские поселения Восточной Армении располагались на казенных землях.

На территории Восточной Армении в 1840-е годы сектантами были основаны следующие русские поселения: Никитине (Фиолетово), Воскресенка, (Лермонтово), Константинова (Цахкадзор), Нижние Ахты (Раздан), Еленовка (Севан), Александрова (Чкаловка)76, Воронцовка (Калинино), Семеновка, Головино, Новый Дилижан л Михайловка (Красносельск)77. К середине XIXв. численность русских переселенцев значительно выросла, что было характерно и для всего Закавказья в целом. Перечисленные селения составили основу русского населения Восточной Армении, появление которого в определенной мере способствовало оживлению экономической жизни внутри региона. В 1845 г. Кавказский комитет отмечал, что «... с тех пор как начали селиться в крае русские крестьяне, открылась в этом крае, хотя не в большом виде, промышленность, с которою не были там знакомы: явились извозчики, занимающиеся перевозкою ручной клади, плотники, каменщики и другие мастеровые; устранилось затруднение в приискании на станции ямщиков и т. п.»78, и в течение 40—50-х годов прошлого века вновь издаются законы, направленные на привлечение сектантов в Закавказье и усиление их роли в экономической жизни края. В 1847 г. было разрешено переселение семьям, в составе которых находились и сектанты, и лица православного нсповедення79. В том же году духоборам п молоканам Закавказского края было предоставлено право наниматься в работники к местному населению и иметь у себя в работниках коренных жителей80.

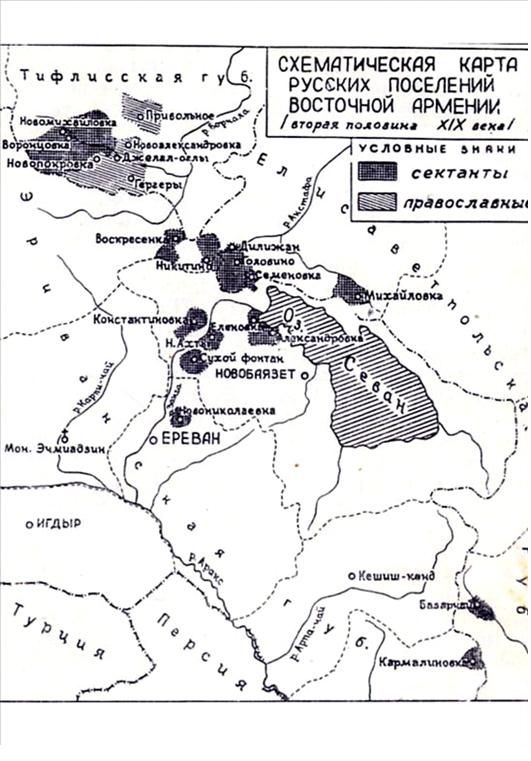

Карту составил Г.Г. Саркисян

Указом от 9 декабря 1848 г. крестьянам - сектантамг добровольно переселявшимся в Закавказье, предоставлялась восьмилетняя льгота от платежа податей со времени окончательного причисления их к месту жительства81. В 1852 г. было разрешено приписываться ко всем городам Закавказья, кроме Тифлиса, не только переселяющимся добровольно, но и ссыльным сектантам82.

Увеличение русского населения Закавказья, в том числе Восточной Армении, значение, которое правительство придавало его переселению на окраины Российской империи, обусловили создание в 1847 г. Комиссии по устройству поселении в Закавказском крае, находившейся в ведомстве Тифлисской палаты государственных имуществ83. Главная задача комиссии состояла в устройстве русских поселений и обеспечении переселенцев удобными землями. Председатель комиссии, статс-советник А. Фадеев, так обосновывал необходимость создания русских поселений: «Русские переселенцы в Закавказском крае особенно полезны тем, что вносят в оный пример благоустройства селений, способствующий почтовому и торговому сообщению; заводят новые роды посевов, кои досель в здешнем крае вовсе не были известны, как. например, гречихи, ржи, картофеля и прочее, размножают мукомольные мельницы... имеют между собою много ремесленников...»84.

Заслуживает внимания один из пунктов Инструкции комиссии, содержавший предложения о размещении сектантов в армянских селах85. Подчеркивалось, что при совместных поселениях русских и армян «армяне могут постепенно перенимать от переселенцев лучший образ хозяйства, построение домов, ознакомиться с русским языком»86. В Александропольском уезде 26 армянских селений согласились на подселение 165 семей русских переселенцев87. В Шушинском уезде 18 армянских обществ дали согласие принять к себе русских, причем основная причина заключалась в следующем: «на общество больше всего подействовало убеждение в том. что русские поселяне, зная хорошо порядок отбывания натуральных повинностей, научат их такому же порядку и укажут, какие повинности они должны отбывать и какие требуются с них неправильно»88.

Сразу отметим, что в действительности смешанные поселения русских и армян не получили широкого распространения, и причин этого можно указать несколько. Одной из них, на наш взгляд, являлось то, что вопрос земельного обеспечения в этом случае стоял особенно остро. Обеспечить каждую русскую семью земельным' наделом в 30 дес. было сложно, так как земли, находившиеся вблизи селений, использовались местными жителями под пашни, сенокосы и пастбища. С другой стороны, сами русские переселенцы-сектанты, оказавшись в новом крае, естественно старались селиться вместе для организации своей общественной и культурной жизни. Чиновники комиссии собирали сведения о подходящих местах для поселения русских, учитывая как стратегическое значение, так и экономические выгоды от расположения селения в том или ином месте. «Русские поселения Еленовка и Константиновка полезны тем, что первая оживляет почтовый тракт и содействует умножению рыболовной промышленности на Гокчинском озере, а жители второй содействуют снабжению жизненными потребностями чиновников, в летнее время в Дарачичаге живущих... Селение Семеновка...может быть особенно полезно тем, чтобы в зимнее время способствовать свободному проезду по тому ущелью, бывшему в прежнее время весьма затруднительным к проезду во время больших снегов и метели»89. При этом обращалось внимание на обеспеченность землей и водой, близость лесных угодий, а также климатические условия. И это было не случайно. В 1830-е годы непривычный климат Ленкоранского уезда Шемахинской губернии вызвал высокую смертность среди русских, что послужило причиной переселения их в Грузию и Восточную Армению. Стихийные переселения создавали большие неудобства для местных властей. Многие русские семьи, самовольно переселившиеся из Шемахинской губернии, долгое время жили не приписанными к новым местам, не платя налоги и подати. При выборе мест для русских селений в .районе оз. Гокча подчеркивалось, что «все эти места имеют климат здоровый, землю весьма плодородную, лес находится в недальнем расстоянии, воды изобильно»90.

В Восточной Армении при наделении землей русских переселенцев царское правительство руководствовалось сложившимися в центральной России поземельными отношениями. В. И. Ленин писал по этому поводу: «... Господство крепостников-помещиков наложило свою печать в течение веков на все землевладение страны, и на крестьянские надельные земли, и на землевладение переселенцев на сравнительно свободных окраинах: вся переселенческая политика самодержавия насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого чиновничества, мешавшего свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического бюрократизма центральной России окраинную Россию»91. В основе политики царизма при наделении переселенцев землей лежал взгляд на них «не как на ссыльных, но как на первых пионеров будущей широкой колонизации края»92.

Русские крестьяне пользовались земельными наделами, размеры которых значительно превосходили наделы местных крестьян. По первоначальным замыслам размер надела на русскую семью должен был составлять 30 дес. Практически на «дым» выделяли 25—30 дес. земли93.

Правительство старалось селить крестьян на свободные земли, но этих земель, как правило, не хватало, поэтому приходилось теснить коренных жителей, которыхлибо переселяли на другие места, либо уменьшали их земельные наделы. При этом делались указания «дать им льготу и даже принять издержки на перенос их саклей на казенный счет»94, но в действительности чиновники не учитывали интересы местного населения. В проекте заселения Новобаязетского и Александропольского уездов указывалось: «Если бы во вновь приобретенных краях и в каждой колонии останавливаться перед недовольствием и протестами местного населения, то не только в других странах, но и у нас в России оставались бы до сих пор пустопорожними огромные земельные пространства, ныне заселенные трудолюбивыми и производящими земледельцами»95.

В 1857 г. наместник на Кавказе кн. А. Барятинский, одобрявший появление русских в крае, отмечал: «...средства к наделению их казенными землями становятся весьма затруднительными. Свободных к новому заселению казенных земель весьма немного... Справедливость требует наделять сими землями преимущественно крестьян... (местных.- И. Д.), из коих значительная часть имеет в том крайний недостаток»96.

Часто землеустройство переселенцев производилось за счет земель, насильственно отобранных у коренного населения под видом «лишних». В действительности же эти земли в горных и предгорных районах использовались местными жителями под пашни и выгоны. Однако правительство не считалось с этим и, как правило, отбирало у местных крестьян наиболее удобные земли. Для обеспечения землей крестьян Еленовки было отрезано 1300 дес. земли от армянских деревень Ордаклю, Чирчир и Ахта: «эти 1300 дес. нужно прибавить с той стороны, с которой удобнее для молокан пользоваться ею, и ту, которая наиболее нужна»97. Испытывая нужду в земле, отдельные армянские селения вынуждены были арендовать новые угодья либо у русских переселенцев, либо у казны.

В конце 1849 г. Комиссия по устройству поселений в Кавказском крае была ликвидирована в связи с созданием Экспедиции государственных имуществ, а функции ее были переданы губернским и уездным органам государственных имуществ98. В марте 1850 г. при эриванском военном губернаторе был назначен временный чиновник особых поручений по части русских поселений, занимавшийся расселением переселенцев на выделенных для них местах, осуществлявший контроль за ведением хозяйства и выполнением всех административных предписаний. Кроме того, временный чиновник особых поручений был «обязан соблюдать строго, чтобы между поселенцами не была распространяемо новых сект более вредных ересей...»99.

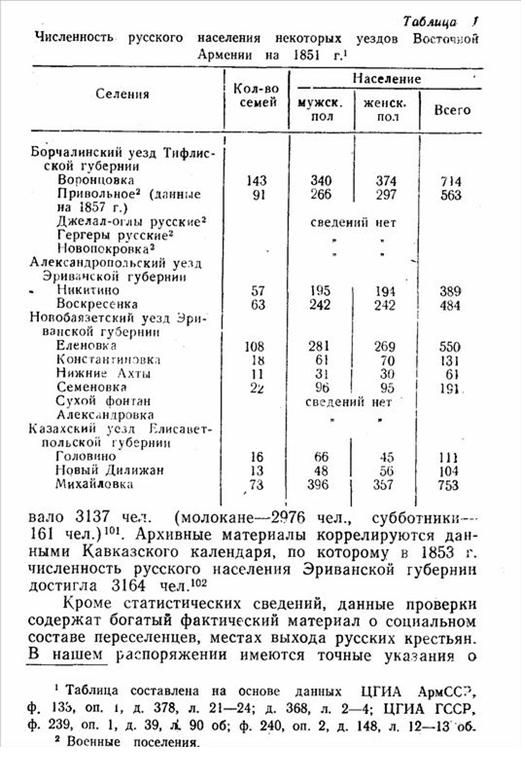

В 1851 г. временным чиновником особых поручений Дорошенко была проведена проверка русских поселян, проживавших в Эриванской губернии, с целью уточнения числа податного населения, точнее, числа податных дворов, так как тогда единицей обложения служило хозяйство семьи в целом. К этому времени на территории Восточной Армении находилось 16 русских селений (см. табл. 1), в 10 из которых насчитывалось 3488 чел., а число семей—524. Четыре селения—Гергеры русские, Привольное. Джелал-ослы русские, Новопокровка возникли на месте военных поселений, а остальные были основаны сектантами100.

В 1851 г. в Эриванской губернии в семи русских селениях, о которых мы имеем данные, проживало 424 семьи общей численностью 2520 чел. Следует учесть, что в списки вошло только постоянное, а не все наличное русское население. В списки не внесена также часть беглых крепостных и лиц, самовольно прибывших из внутренних губерний и опасавшихся принудительного возвращения назад. По данным ведомости о «раскольниках» к началу 1853 г. в Эриванской губернии проживало 3137 чел. (молокане—2976 чел., субботники— 161 чел.)101. Архивные материалы коррелируются данными Кавказского календаря, по которому в 1853 г. численность русского населения Эриванской губернии достигла 3164 чел.102

Кроме статистических сведений, данные проверки содержат богатый фактический материал о социальном составе переселенцев, местах выхода русских крестьян. В нашем распоряжении имеются точные указания о социальном составе 299 семей, проживавших в 1851 г. в селениях Никитино, Воскресенка, Воронцовка, Еленовка, Константиновка и Нижняя Ахта. Из них государственные крестьяне составляли 234 семейства (78,3%), однодворцы—13 семейств (4,3%), экономические—8(2,7%), пахотные, ясачные, из ямщиков-3 (1,0%), удельные—6 (2,0%), вольноотпущенные— 10 (3,4%), городские жители и мещане—25 семейств (8,3 %)103- Таким образом, социальный состав русских переселенцев Эриванской губернии был пестрым, различные категории государственных крестьян составляли подавляющее большинство.

Материалы переписи крестьян вышеперечисленных селений наглядно свидетельствуют, что в 40-е годы прошлого века переселение шло преимущественно из Тамбовской (160 семей). Оренбургской (80 семей), Саратовской (19 семей) губерний. Были переселенцы и из Воронежской, Пензенской, Рязанской, Владимирской губерний104. Переселялись также из крепости Анапа и ив Бессарабии105. Однако начало массовому крестьянскому «исходу» в Закавказье положили сектанты Бузулукского и Бугурусланского уездов Оренбургской губернии в 1831 —1832 гг., которые первоначально поселились в с. Топча Ленкоранского уезда Шемахинской губернии, а затем в 1847 г. переселились в Александропольский уезд Эриванской губернии, основав с. Воронцовка106. В 1851 г. из 143 хозяйств этого селения 79 были родом из указанных уездов Оренбургской губернии107. Обращает на себя внимание, что полевые экспедиционные материалы содержат немало указаний на Саратовскую, Тамбовскую, Воронежскую губернии как места выхода сектантов, проживавших на территории Восточной Армении, но нет ни одного упоминания об Оренбургской губернии. В частности, по собранным нами данным непосредственно в пос. Калинине местные жители считают себя выходцами из Саратовской и Тамбовской губерний108. Чем это обусловлено? Досконально выяснить этот вопрос, очевидно, можно на основании изучения Саратовского и Оренбургского губернских архивов, которое нами пока не проводилось. В настоящее время можно только предположить, что крестьяне, числившиеся в документах как жители Оренбургской губернии, попали туда из Саратовской губернии незадолго до переселения в Закавказье и потому продолжали считать себя уроженцами Саратовской губернии109. Возможно, этому способствовало и соседство на новом месте жительства с саратовскими молоканами. Кроме переселенцев из Оренбургской губернии, в Воронцовке проживали выходцы из Тамбовской, Саратовской и Владимирской губерний110.

Село Новый Дилижан Казахского уезда Елисаветпольской губернии основали в 1844 г. переселенцы из Тамбовской губернии, а с. Михайловка того же уезда в 1847 г. - жители Аткарского и Балашовского уездов Саратовской губернии111. В селения Еленовка, Константиновка многие поселяне прибыли из крепости Анапа, куда они попали в 1832—1834 гг. из южных губерний— Тамбовской, Саратовской и Пензенской112. Говоря о происхождении населения

с. Константиновка, Н. А. Дингельштедт отмечает: «Константиновцы были все без исключения коренные российские люди. Они произошли, как и все закавказские сектанты, из внутренних губерний России, преимущественно из Тамбовской и Саратовской»113.

Сосланные из с. Алгасово Моршанского уезда Тамбовской губернии в 1840 г. положили начало с. Никитино114. В ближайшие два года из этого же уезда добровольно переселилась в Восточную Армению 61 семья и основала по соседству с селением Никитино Воскресенкy115 Этот факт, несомненно, свидетельствует о существовавшей связи между ссыльными сектантами и их единоверцами, оставшимися на родине.

Диалектологические исследования, проведенные в отдельных русских селах Армянской ССР, также подтверждают литературные, архивные и полевые материалы о местах выхода русских крестьян: говоры переселенцев принадлежат к восточной группе южнорусского наречия116. Таким образом, русское сельское население Восточной Армении сформировалось из выходцев южных и центральных губерний Европейской части России.

Данные проверки 1851 г. дают возможность по шести русским селам выявить причины, в результате которых переселенцы попали в Восточную Армению. На это указывают формулировки, каким образом то или иное семейство попало в Закавказье: прибыл «добровольно, с разрешения начальства», «по распоряжению начальства», «самовольно, без письменного вида». Как выше отмечалось в 1851 г. в селениях Никитино, Воскресенка, Константиновка, Нижняя Ахта, Еленовка, Воронцовка проживало 424 семьи. О 42 семьях известно, что в 1832—1835 гг. они добровольно прибыли в крепость Анапу из внутренних губерний России, а оттуда переселились в Закавказье, но по собственному желанию или в принудительном порядке—из документов неясно. Из 301 семьи, о которой имеются точные сведения, по разрешению правительства и добровольно прибыли 242 семьи—80,4%, сосланные составляли 56 семей—18,6%, прибывшие самовольно, без разрешения правительства,—3 семьи (1%)117.

К сожалению, по другим сектантским поселениям Восточной Армении подобными данными мы не располагаем, но, на наш взгляд, эта картина была характерна для всех сектантских поселений Восточной Армении. Исходя из этого, вывод Д. И. Исмаил-заде, что основной контингент русских переселенцев Закавказья составляли ссыльные сектанты, нуждается в корректировке, по крайней мере в отношении русских крестьян Восточной Армении118. Мнение А. И. Клибанова, который рассматривает появление русского крестьянства в Закавказье как результат широкого добровольного переселения, представляется нам более верным119. Молокане переселялись из малоземельных губерний на окраины, где они получали «большие возможности действовать в прямых интересах буржуазного хозяйствования. Именно в этой обстановке религиозное сектантство наиболее адекватно выразило свою буржуазную сущность»120. Вряд ли можно согласиться с мнением того же автора, что богатым крестьянам не было смысла участвовать в переселении: «они предпочитали расширять свои хозяйства на старых местах за счет прирезки окружавших их земельных участков рядовых молокан, предлагая последним кредит для переселения на окраины, разумеется, на кабальных условиях»121. Именно зажиточным сектантам, хозяйственной деятельности которых препятствовали всевозможные ограничения социального и экономического характера, необходимы были наиболее благоприятные условия для хозяйствования, хотя, конечно, наряду с ними среди переселенцев были выходцы из бедных и средних слоев крестьянства.

Переселение сектантов из внутренних губерний России в Закавказский край было прекращено в 1853 г. В виде исключения переселение разрешалось лишь для соединения с проживавшими там родственниками122. В связи с этим во второй половине XIXв. в Восточной Армении русские поселения возникали за счет внутренних перемещений крестьян. В 1871 г. в Нахичеванский уезд (урочище Биченаг) переселились 32 семьи русских из селений Нижняя Ахта, Константиновка, Сухой Фонтан, основав с. Кармалиновка123. В эти же годы в Эриванском уезде возникло с. Новониколаевка, где поселились как армяне, так и русские124.. Не случайно, что смешанные поселения стали возникать лишь по прошествии нескольких десятков лет после появления русских в крае, когда произошла определенная адаптация русских к местной этнокультурной среде. Но все же преобладающее большинство русских поселений в Восточной Армении было мононациональным по своему этническому составу.

В общем потоке переселенческого движения необходимо особо выделить движение самовольных переселенцев, в большинстве своем помещичьих крестьян, бежавших от гнета крепостничества. «Совершенно невыносимое положение крестьян таково,—писал В. И. Ленин,—что русский мужик готов бежать не только в Сибирь, но и на край света»125. В числе причин побегов крестьян указывались следующие: «тяжелая барщина», «притеснения управляющего», «совращение в молоканство».

Розыск беглых людей в русских селениях Закавказья был затруднен. Русские сектанты скрывали у себя своих единоверцев, записывая их на место умерших членов семьи, приписывая под чужими именами и фамилиями к своим семействам, поскольку именные семейные списки составлялись только при водворении на новое место жительства и таким образом, контроля за составом семей, прибывавших в Закавказье, не осуществлялось.

Отношение правительства к подобным беглецам не могло не быть противоречивым. С одной стороны, это были крестьяне, бежавшие от крепостных, рекрутских и иных тягот и повинностей, от гнета официальной церкви, с другой—эти «преступники» принимали активное участие в развитии сельского хозяйства, ремесла, торговли в крае.

В 1858 г. была создана следственная комиссия для выявления беглых—«фальшивопричисленных» людей в Закавказском крае. В рапорте комиссии кавказскому наместнику указывалось: «мнимый сын не знает своего мнимого отца и своей матери, брат не знает брата, они старше летами отца, отец моложе внука, все они бродяги, из разных мест России, каждый из них имеет огромные семейства, имена членов которой лишь только знают наизусть, но в лицо никого не знают. Вот картина молоканских семейств в Тифлисской губернии... С другой стороны, все приписанные под чужими фамилиями молокане ходят на заработки, занимаются извозом, сенокосом, ремеслом и хлебопашеством, вообще народтрудолюбивый и полезный»126.

В 1859 г. выявленные комиссией беглые были поселены в

с. Новоалександровка Борчалинского уезда Тифлисской губернии127. Большинство из них были в прошлом сектантами, обращенными в православную веру.

По отношению к перешедшим в православие правительство проводило определенную политику: власти были заинтересованы, чтобы крестьяне, обратившиеся в православие, оставались в Закавказье, им предоставлялись различные льготы. Но несмотря на это, случаи перехода молокан в православие были редки. Напротив, преобладал обратный процесс—принятие православными молоканства. Подобными лицами было основано в Борчалинском уезде селение Новомихайловка (ныне Михайловка)128.

Такова в основных чертах краткая история появления русского сельского населения в различных историко-культурных районах Восточной Армении. Сложившиеся характерные особенности хозяйственного и общественного быта отражают специфику адаптации этнической группы русских к местным природно-климатическим и социально-культурным условиям региона.

ПРИМЕЧАНИЯ

……..

Глава I

1 Вопрос о присоединении Восточной Армении к России исследован во многих работах советских историков, например: Григорян 3. Т. Присоединение Восточной Армении к России вначале XIXв., М., 1959; Парсамян В. А. Присоединение Восточной Армении к России и его историческое значение (к 150-летию), Ереван, 1978;

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 241.

3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 594.

4 Там же, т. 4, с 86.

5 В 1828 г. Восточная Армения вошла в состав Российской империи как Армянская область, включавшая в себя Эриванский, Нахичеванский уезды и Ордубадский округ. Впоследствии в результате целого ряда административных реформ территория Армении оказалась разделенной на три губернии.

Большая часть Восточной Армении - Эриванский, Нахичеванский, Александропольский, Новобаязетский и Ордубадский уезды - вошла в состав Эрнванской губернии. Северные районы были включены в Тифлисскую губернию, а южные и северо-восточные – в Елисаветпольскую губернию. В основном это административное деление сохранилось до 1917 г. В 1878 г. в состав Восточной Армении вошел новый административный орган – Карсская область, экономически тесно связанная с Восточной Арменией.

6 Тен К. П. Русское население Средней Азии и Казахстана во второй половине XIX—начале XXвв—История СССР, 1970, № 4, с. 143—153; Заседателееа Л. Б. Терские казаки, М., 1974, с. 188-217.

7 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. 3, вып, 5, СПб., 1887, с. 2.

8. Исмаил-заде Д. И. Русское крестьянство в Закавказье (30- е годы XIX—начало XX вв.), с. 35.

9 Михайлов Б. Ф. Некоторые особенности языка русских военных поселян Тифлисской губернии.—Сб. отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. т. 89, №2, 191!, с. 1.

10 ЦГВИА СССР. ф. 731. д. 1.

11 Военная энциклопедия, т. 6, СПб, 1912. с. 611.

12 Бунятов Г. С. Быт русских крестьян Лорийского участка Борчалинского уезда.—Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 31, Тифлис. 1902, с. 102,

13 ЦГИА ГССР, ф. 240, on. 2, д. 193, л. 101, оп. 1. д. 1372, л 65-67 об.

14 Ерицов А. Д. Экономический быт государственных крестьян Борчалинского уезда Тифлисской губернии. МИЭБГКЗК, т VII. Тифлис, 1887, с. 392.

15 ЦГВИА СССР. ф. 731, д.10; Полевые материалы. 1973, 11-2!, 45; III-68, 94.

16 Максимов С. Очерк русских переселений в последние полтора века, с. 226

17 Там же. с. 229.

18 ЦГИА АрмССР, ф. 93, on. 1. д. 123, л. 641; ЦГИА ГССР, ф. 240. оп. 2, д. 28.

19 Бороздин К- А. Переселенцы в Закавказье, с. 135.

20 Там же.

21 ЦГВИА СССР. ф. 731, д. 14, л. 15; д. I, л. 4.

22 Там же, д. 36. л. 50 об; д. 40, л. 8.

23 ЦГВИА СССР, ф. 731, д. 9. л. 22.

24 Там же

25 Там же, д. 5, л. 16—17.

26 Там же, д. 34.

27 AКAK, т. XII, ч. II, с. 1349.

28 ЦГВИА СССР, ф. 737, д. 44, л. 16. ПСЗ, собр. II, т. 32, №32068.

В 1858 г председатель тифлисской палаты государственных нмуществ А М Фадеев составил проект свода постановлений для управления бывшими военными поселенцами По тому проекту делами бывших военных поселенцев должно было ведать сельское управление и управляющий поселениями {офицер корпуса лесничих) Бывшие военные поселенцы пользовались льготами в течение 16 лет; в первые 8 лет полностью освобождались от податей и денежных повинностей, а в течение последующих 8 лет – облагались повинностями в половинном размере. Каждое поселение, насчитывавшее не менее 250 душ обоего пола, должно было заботиться об устройстве своей церкви (ЦГИА ГССР ф 240 оп 2 д 318 )

29 Ковалгьченко И Д Хозяйс тво барщинных крестьян в Рязанской

и Тамбовской губерниях — Исторические записки т 56 М 1956, с 182.

30 Дубасов И. Тамбовский край в конце XVIII и в начале XIXстолетия. –

Ист вестник, 1884, т 17, август, с. 320.

31 Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг. Сб. док., под

ред. А. В. Предтеченского . М. 1961. с. 659.

32 Гриценко Н. П. Усиление феодальной эксплуатации удельных

крестьян в условиях кризиса крепостного строя.—Ист. зап. т. 58, М., 1957, с. 187.

33 Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг., с. 188—216.

34 ПСЗ. т. II, № 1406.

35 История СССР, первая серия, т. IV. М., 1967, с. 245.

36 Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг., с, 656.

37 Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Н. Киселева, т. 2, М., 1958, с. 199.

38 Дружинин Н. М., Федоров В. Д. Крестьянское движение в России в XIXв.—История СССР, 1977, № 4, с. 110; Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг., с. 579—580, 732 и др,

39 Бонч-Бруевич В. Д. Сектантство и старообрядчество в первой половине XIXв, Избр. соч., т. I, M., 1959, с. 295.

40. Эти постановления, подписанные монархом и имевшие силу закона, были опубликованы только в 1875 г. в специальном издании «Собрание постановлений по части раскола», в которое вошло 755 документов. В. Д. Бонч-Бруевич приводит интересную таблицу изданий этих постановлений по годам правлений императоров. С 1730 г. до правления Александра Iбыло принято 12 таких постановлений, при Александре1 — 59. Высшего накала борьба против сектантства достигла в царствование Николая I, издавшего 495 таких постановлений о преследовании сектантов. С 1855 г. по 1873 г. Александр IIиздал 189 постановлений. (Бонч-Бруевич В. Д. Указ. coч., с. 304).

41 ПСЗ, т. 11, № 11184.

42 Собр. постановлений по части раскола, с. 124.

43 Там же, с. 106.

44 Там же, с. 149.

45 Там же, с. 190.

46 Там же, с. 157.

47 Там же.

48 Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете, кн. II, М., 1864, с. 16.

49 Собр. постановлений по части раскола, с. 140—141.

50 ПСЗ, т. V, №4010; Варадинов Н. История Министерства внутренних дел, кн. VIII, с. 230; Собр. постановлений по части раскола, с. 104—105.

51 В документах «раскольниками» называли как сектантов, так и старообрядцев.

52 ПСЗ, т. V, №4010. Собр. постановлений по части раскола, с. 104—105.

53 Собр. постановлений по части раскола, с. 114.

54 Там же, с. 114—115, 132.

55 ЦГИА ГССР, ф.4., оп. 2. д. 140,.

56 Там же. Постоянные неурожаи явились причиной того, что крестьяне села Базарчай перебрались в Джебраильский уезд Елисаветпольской губернии, основав с. Карабулаг. Вторично русское население появилось в с. Базарчай в 1880 г., переселившись из с. Баллу-Кая Джеванширского уезда (Сегаль И. Л. Русские переселенцы в Елисаветпольской губернии.—Кавказ, 1890, № 40).

57 Собр. постановлений по части раскола, с. 190.

58 Там же, с. 182.

59 Там же, с. 200.

60 Там же, с. 233—234

61 Варадинов Н История Министерства внутренних дел, кя. VIII. с. 496.

62 Исторические сведения о молоканской секте -.Православный собеседник, кн. 3. Казань, 1853, с. 301.

63 ЦГИА СССР, ф. 388, оп. 30, ед. хр. 149, л. 30 об. Цит. по книге: Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России... с. 149.

64 ЦГИА СССР, ф. 388, оп. 30, ед. хр. 149, л. 20—20 об. Цит. по кн.: Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России..., с. 149.

65 Бороздин К. А. Переселенцы в Закавказье, с. 119.

66 ПСЗ, т. II, № 9653.

67 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 359. л. 76.

68 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 317; ЦГИА ГССР, ф. 239. оп. I, д. 39.

69 Собр. постановлений по части раскола, с. 328—333; ЦГИА ГССР, ф. 4, оп. 2, л. 140.

70 ЦГИА ГССР, ф. 4, оп. 2, д. 140, л. 240.

71 Там же, л. 252.

72 Исмаил-Заде Д. И. Русское крестьянство в Закавказье, с. 41.

73 ЦГИА ГССР, ф. 245, оп. I, д. 303. л. 7.

74 АКАК, т. XII, док. 22, с. 16.

75 Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России, с. 160.

76 Первопоселенцы с. Александровки были русскими, но уже в 1880-е годы большинство жителей этого селения—около 87%-составляла мордва (ЦГИА АрмССР, ф. 93, оп. I, д. 211).

77 Определение времени основания населенных пунктов проводилось на основании литературных и архивных источников.

78 АКАК, т. X, док. 97, с. 119—120.

79 Coбp, постановлений по части раскола, с. 376—377.

80 АКАК, т. X, док. 99, с. 124; Собр. постановлений по части раскола, с. 359.

81 ПСЗ, т. 23, № 22806.

82 Собр. постановлений по части раскола, с. 449.

83 ЦГИА ГССР, ф. 222, д. 12.

84 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 359, л. 5.

85 ЦГИА ГССР, ф. 222, д. 12, л. 17.

86 Там же, д. 5, л. 21.

87 Там же, л. 38—41.

88 Там же, л. 49 об.—50.

89 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I. д. 359, л. 5 об.

90 ЦГИА АрмССР, ф 133. on. I. д 359, л. 7.

91 Ленин В. И. Поли. собр. соч.. т16, с. 405.

92 Масалкин А, И, К истории закавказских сектантов,— 1893. № 33.

93 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 329, л. 304; ЦГИА ГССР,

ф. 222, on. I, д. 12, л. 7.

94 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 359, л. 23 об.

95 Цит. по кн.: Туманян О. Е. Экономическое развитие Армении. ч. I, Ереван, 1954, с. 42.

96 АКАК, т. XII, Тифлис, 1885, с. 12.

97 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 359, л. 129—130.

98 ПСЗ, т. 24, № 23753.

99 ЦГИА АрмССР. ф. 133, оп. 1, д. 359, л. 5.

100 ЦГИА АрмССР. ф. 133, оп. 1. д. 378, л. 21—24; д. 368, лл. 2— 4; ЦГИА ГССР, ф. 239, оц. 1, д. 3, д. 90 об.

101 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 403.

102 Адонц М. А. Экономическое развитие Восточной Армении и конце XIX в. Ереван, 1957, с. 502.

103 ЦГИА АрмССР, ф. 133, on. I, д. 363—367.

104 Там же.

105 В 1832 г. появился правительственный указ, которым разрешалось «желающим людям свободного состояния» и крестьянам селиться на северо-западном берегу Черного моря, в том числе в крепости Анапа (ПСЗ, т. VII? №5275). Поселенцы освобождались от податей и повинностей. Чтение указа, распространившегося рукописным путем среди крестьян, фантастические рассказы об Анапе как крае изобилия и воли вызвали широкий приток сюда крестьян из различных губерний, я том числе из Тамбовской, Воронежской, Саратовской. Но, очевидно, надежды крестьян на лучшую жизнь в Анапе не оправдались, и многие ил них в поисках лучшего отправились в Закавказье (Чистое К. В. Русские народные социально-утопические легенды. XVII—XIXвп„ М., 1967, с. 310).

106 Клибаноа А. И. Народная социальная утопия в России... с. 149.

107 ЦГИААрмССР, ф. 133 on I, л. 363.

108 Полевые материалы,. 1973, I, лл. II, 39; 111, лл. I, 10 н др.

109 Краткие упоминания об имевших место переселениях крестьян из Саратовской и Оренбургской губерний мы находим в работах: Клибанов А. И, Народная социальная утопия в России,.., с. 159; Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды, с. 305.

110 ЦП1А АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 363.

111 Сегаль И. Л. Русские поселяне Елнсаветпольской губернии.— Кавказ, 1890. № 40.

112 ЦГИА АрмССР. ф. 133, оп. I. дд. 364—365.

113 Дингельштедт Н. А. Закавказские религиозные сектанты в их семейном и религиозном быту, СПб., 1885, с. 135.

114 ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. 1. д. 366.

115 Там же, д. 367.

116 Тошьян С.Б. Русские говоры в Армянской ССР (говоры русских переселенцев—молокан Степанаванского района Армянской ССР). Канд. дис. М., 1952 (хранится в МГУ, в научной библиотеке им. А. Горького).

117 Подсчеты сделаны автором на основании архивных документов: ЦГИА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 363—367.

118 Исмаил-Заде Д. И. Русское крестьянство в Закавказье (30-« годы XIX—начало XX вв.), с. 284.

119 Клибанов А, И. История религиозного сектантства в Росам, с. 147.

120 Клибанов А. И, Религиозное сектантство я прошлом и настоящем, с. 108.

121 Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России, с. 148.

122 ЦГИА ГССР. ф. 239. д. 631, л. Iоб; Е. Р. Русские рационалисты—Вестник Европы, 1881, кн. 7. с. 292.

123 ЦГПА АрмССР, ф. 133, оп. I, д. 2621. л. 28.

124 Там же, д. 2161; там же, ф. 125, ОП. I, д. 68, л. 86.

125 Ленин В. И -, Полн. собр. соч., т. 21, с. 325.

126 ЦГПА ГССР, ф. 239. д. 806 л. 31 об.

127 Там же, ф. 240 оп. 2. д. 193. л. 100.

128 Бунятов Г. С. Быт русских крестьян Лорийского участка Борчалинского уезда Тифлисской губернии, с. 103; Полевые материалы, 1973, I. л. 70

скачать книгу в формате *.pdf (646Кб) - документ Acrobat Reader

скачать книгу в формате *.doc(400Кб) - документ Word

материал предоставлен Владимиром Астаховым